2025年04月17日

骨の役割について

ブログ

目次

こんにちは!【NEXUS新江古田店】です!

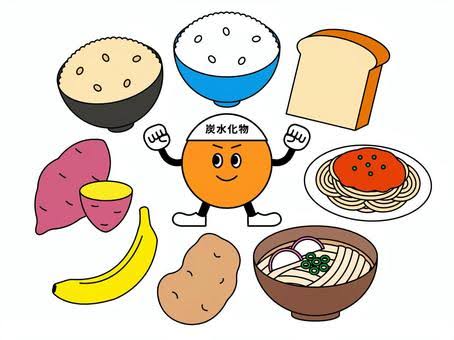

本日は炭水化物の役割についてです!

私たちが日々の食事から摂取する栄養素には、大きく分けて三大栄養素と呼ばれる「炭水化物」「脂質」「タンパク質」があります。このうち「炭水化物」は、人体の主要なエネルギー源として最も重要な役割を担っており、生きていくうえで不可欠な栄養素です。しかし近年では、糖質制限ダイエットの流行などにより、「炭水化物は太る」「控えるべきもの」といったイメージを持たれることも多くなってきました。

そこで本稿では、炭水化物の本質的な役割や体内での働き、健康との関係、そして適切な摂取について、4000文字以上のボリュームで詳しく解説していきます。

1. 炭水化物とは何か

炭水化物は、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)から構成される有機化合物で、糖質と食物繊維に大別されます。広義の炭水化物には「糖質」と「食物繊維」が含まれますが、狭義では「糖質」=炭水化物とみなされることも多く、栄養学の場では区別される場合もあります。

糖質には以下のような種類があります:

- 単糖類(グルコース、フルクトースなど)

- 二糖類(スクロース=砂糖、ラクトース=乳糖、マルトースなど)

- 多糖類(デンプン、グリコーゲンなど)

一方、食物繊維は消化吸収されない炭水化物で、腸内環境の改善や血糖値のコントロールなど、健康維持に貢献する成分です。

2. 炭水化物の主な役割

① エネルギー源としての中心的役割

炭水化物の最大の役割は、エネルギー源としての機能です。体内で糖質は消化されるとブドウ糖(グルコース)となり、小腸から吸収されて血液中に送り込まれます。この血糖は、全身の細胞、特に脳や筋肉、赤血球のエネルギー源となります。

1gあたりの炭水化物は約4kcalのエネルギーを生み出します。脳は1日に約120gのグルコースを消費するといわれており、炭水化物が不足すると、集中力の低下や判断力の鈍化など、神経系に大きな影響を及ぼすことがあります。

また、筋肉細胞においても、グルコースはATP(アデノシン三リン酸)を産生するための主要な原料です。ATPは、すべての生命活動のエネルギー通貨ともいえる物質であり、私たちが動いたり、考えたり、内臓が機能するための原動力となっています。

② グリコーゲンとしての貯蔵

摂取された炭水化物が即座に使用されない場合、それはグリコーゲンとして肝臓や筋肉に一時的に貯蔵されます。肝臓では血糖値の維持のために、筋肉では運動時のエネルギー源として使われます。

特に運動中は、筋肉に蓄えられたグリコーゲンが分解されてエネルギーとして利用されます。これが枯渇すると疲労感が増し、パフォーマンスが著しく低下します。スポーツ選手が試合前に炭水化物を多く摂取する「カーボローディング」は、このグリコーゲンの貯蔵量を最大化するための戦略です。

③ タンパク質節約作用

炭水化物が不足すると、身体はエネルギーを補うために筋肉のタンパク質を分解して利用するようになります。これを防ぐのが、炭水化物のタンパク質節約作用です。

体内でアミノ酸(タンパク質の構成成分)からブドウ糖を新たに作ることを「糖新生」といいますが、この過程は筋肉量の低下を引き起こす可能性があります。炭水化物を十分に摂取していると、糖新生の必要がなくなり、筋肉を守ることができるのです。

④ 脂質代謝との関係

炭水化物は、脂肪を効率よく燃焼させるためにも必要です。脂肪を燃焼させるためには、ある程度の炭水化物が必要であり、「脂肪は炭水化物の炎の中で燃える」といわれるほどです。炭水化物が極端に不足すると、脂質はケトン体という形に変換され、これが多量になると「ケトーシス」という状態になります。

ケトン体は一部の臓器でエネルギー源となりますが、長期的に高濃度になると体への負担も大きくなります。そのため、極端な糖質制限は注意が必要です。

3. 食物繊維の役割

炭水化物の一種である食物繊維も、重要な生理機能を担っています。消化吸収されない食物繊維は、腸内で水分を保持したり、有害物質を吸着して排出したりする働きがあります。また、腸内の善玉菌を増やすことで腸内環境を整え、便秘の予防や免疫機能の向上にも寄与します。

水溶性食物繊維(ペクチン、グルコマンナンなど)は、血糖値の急激な上昇を抑える効果があり、糖尿病の予防に効果的とされています。対して不溶性食物繊維(セルロース、リグニンなど)は腸を刺激して蠕動運動を促し、排便をスムーズにします。

4. 脳と炭水化物の関係

人間の脳は、体重の約2%ほどの重さしかありませんが、消費エネルギーは全体の20%以上を占めています。このエネルギーの大部分は、炭水化物から得られるブドウ糖によって賄われています。脳は脂肪やアミノ酸を直接エネルギー源として使うことができないため、ブドウ糖が不足すると機能不全を起こしやすいのです。

空腹時に「イライラする」「集中できない」「頭がぼんやりする」といった症状が起こるのは、血糖値の低下によるものです。これを防ぐためにも、炭水化物は安定した血糖の供給に重要な役割を果たしています。

5. 炭水化物の不足・過剰がもたらす影響

炭水化物の不足

- 疲労感、無気力

- 集中力の低下、イライラ

- 筋肉量の減少(糖新生の促進)

- ケトーシスによる口臭、吐き気、頭痛

- 消化不良や便秘(食物繊維不足)

炭水化物の過剰

- 肥満(余剰エネルギーは脂肪に変換)

- インスリン分泌過多による血糖値の乱高下

- 2型糖尿病のリスク増加

- 中性脂肪の増加、脂肪肝の原因

このように、炭水化物は不足しても過剰でも問題が生じるため、適切なバランスが求められます。

6. 良質な炭水化物の選び方

すべての炭水化物が同じように体に良いわけではありません。**精製された糖質(白米、白パン、砂糖など)**は急激な血糖上昇を招きやすく、代謝にも負担をかけます。

一方、**低GI食品(玄米、全粒粉、野菜、果物、豆類など)**は、消化吸収が緩やかで、血糖値の上昇を抑えるため、持続的なエネルギー供給が可能です。食物繊維やビタミン、ミネラルも豊富なため、健康維持にも優れた効果をもたらします。

結論

炭水化物は、人体にとって不可欠なエネルギー源であり、脳や筋肉の機能維持、血糖の調整、脂質やタンパク質の代謝にも深く関与しています。また、食物繊維を含む炭水化物は腸内環境の改善や生活習慣病の予防にも役立ちます。

一方で、炭水化物の摂取が偏ったり過剰になると、肥満や糖尿病などのリスクが高まることも忘れてはなりません。重要なのは「炭水化物を避けること」ではなく、「良質な炭水化物を適切な量で摂取すること」です。

現代人の食生活では、手軽で高糖質な食品が身近に溢れている一方、食物繊維や複合炭水化物の摂取が不足しがちです。日々の食事の中で、玄米や全粒粉製品、野菜や豆類などを意識して取り入れ、炭水化物と上手に付き合っていくことが、健康長寿の鍵となるでしょう。

NEW ARTICLE

ARCHIVE

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年2月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年8月

- 2022年1月

- 2021年10月

- 2021年1月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年9月

- 2018年8月